ANCRAGE : Agriculture, nature et communautés – recherche-action en gouvernance environnementale

Le développement et l'intensification des activités agricoles des dernières décennies ont été nécessaires pour subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale en croissance. Ils ont toutefois été accompagnés par divers changements dans les pratiques agricoles qui causent plusieurs problèmes environnementaux. Afin de limiter ces problèmes environnementaux, des initiatives ont été mises en œuvre dans plusieurs pays pour encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agro-environnementales, des méthodes agricoles visant à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement. Toutefois, bien que les avantages des pratiques agro-environnementales soient bien démontrés, leur pérennité dans le temps est fragile. En effet, lorsque les divers soutiens (e.g. financiers, techniques, informationnels) ayant aidé à leur mise en œuvre se terminent, ils sont souvent délaissés et un retour aux pratiques d’origine s’observe. Ce projet vise à évaluer la pérennité des pratiques agro-environnementales au Québec via une analyse des comportements des acteurs agricoles et du potentiel de mesures de soutien et d’incitatifs économiques. L’objectif principal du projet est d’améliorer l’efficacité et l’adoption des pratiques agroenvironnementales par l’étude de programmes de paiements pour services écosystémiques (PSE) en milieu agricole au Québec. Pour ce faire, nous chercherons à identifier les critères de réussite des programmes de PSE qui sont généralisables; identifier quelles sont les caractéristiques qui incitent les agriculteurs à prendre part aux programmes de PSE au Québec; concevoir des scénarios de PSE (de type projets pilotes) en agroforesterie et en conservation des milieux humides; évaluer la rentabilité économique, en termes de valeur totale, de programmes de PSE; estimer la demande des citoyens et des agriculteurs pour les PSE. Ce projet est financé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Consortium Ouranos et la Fondation David Suzuki.

Le développement et l'intensification des activités agricoles des dernières décennies ont été nécessaires pour subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale en croissance. Ils ont toutefois été accompagnés par divers changements dans les pratiques agricoles qui causent plusieurs problèmes environnementaux. Afin de limiter ces problèmes environnementaux, des initiatives ont été mises en œuvre dans plusieurs pays pour encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agro-environnementales, des méthodes agricoles visant à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement. Toutefois, bien que les avantages des pratiques agro-environnementales soient bien démontrés, leur pérennité dans le temps est fragile. En effet, lorsque les divers soutiens (e.g. financiers, techniques, informationnels) ayant aidé à leur mise en œuvre se terminent, ils sont souvent délaissés et un retour aux pratiques d’origine s’observe. Ce projet vise à évaluer la pérennité des pratiques agro-environnementales au Québec via une analyse des comportements des acteurs agricoles et du potentiel de mesures de soutien et d’incitatifs économiques. L’objectif principal du projet est d’améliorer l’efficacité et l’adoption des pratiques agroenvironnementales par l’étude de programmes de paiements pour services écosystémiques (PSE) en milieu agricole au Québec. Pour ce faire, nous chercherons à identifier les critères de réussite des programmes de PSE qui sont généralisables; identifier quelles sont les caractéristiques qui incitent les agriculteurs à prendre part aux programmes de PSE au Québec; concevoir des scénarios de PSE (de type projets pilotes) en agroforesterie et en conservation des milieux humides; évaluer la rentabilité économique, en termes de valeur totale, de programmes de PSE; estimer la demande des citoyens et des agriculteurs pour les PSE. Ce projet est financé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Consortium Ouranos et la Fondation David Suzuki.

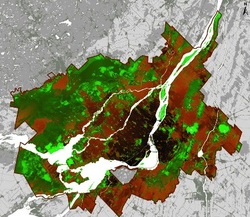

Infrastructures vertes et bleues en milieu urbain

Les changements globaux (CG) menacent de plus en plus les infrastructures vertes de nos villes, particulièrement les arbres et la végétation associée. En effet, ceux-ci sont de plus en plus touchés par l’augmentation des stress environnementaux et des insectes et maladies exotiques. Or, ces arbres fournissent directement et indirectement, par le fonctionnement de l’écosystème terrestre urbain qui en découle, de nombreux services écosystémiques indispensables à notre bien-être. Ces services risquent d’être considérablement réduits face aux menaces grandissantes causées par les CG. L’hypothèse sous-jacente à ce projet est que la résistance et résilience des écosystèmes urbains et périurbains, et conséquemment les services écosystémiques que ceux-ci fournissent, peuvent être augmentés en favorisant une plus grande diversité structurale des écosystèmes, une plus grande diversité fonctionnelle des arbres et de la végétation associée et une connectivité plus importante des espaces verts afin de répondre aux CG et globaux prédits pour le Sud du Québec au cours des prochaines années. Nous travaillons sur les territoires de Montréal, Ottawa/Gatineau et Québec afin de planifier les corridors de biodiversité, mesurer les flux de services écosystémiques et réaliser leur évaluation économique. Ce projet est financé par la Commission de la capitale nationale, la Fondation David Suzuki et le Centre sur la science de la biodiversité du Québec.

Les changements globaux (CG) menacent de plus en plus les infrastructures vertes de nos villes, particulièrement les arbres et la végétation associée. En effet, ceux-ci sont de plus en plus touchés par l’augmentation des stress environnementaux et des insectes et maladies exotiques. Or, ces arbres fournissent directement et indirectement, par le fonctionnement de l’écosystème terrestre urbain qui en découle, de nombreux services écosystémiques indispensables à notre bien-être. Ces services risquent d’être considérablement réduits face aux menaces grandissantes causées par les CG. L’hypothèse sous-jacente à ce projet est que la résistance et résilience des écosystèmes urbains et périurbains, et conséquemment les services écosystémiques que ceux-ci fournissent, peuvent être augmentés en favorisant une plus grande diversité structurale des écosystèmes, une plus grande diversité fonctionnelle des arbres et de la végétation associée et une connectivité plus importante des espaces verts afin de répondre aux CG et globaux prédits pour le Sud du Québec au cours des prochaines années. Nous travaillons sur les territoires de Montréal, Ottawa/Gatineau et Québec afin de planifier les corridors de biodiversité, mesurer les flux de services écosystémiques et réaliser leur évaluation économique. Ce projet est financé par la Commission de la capitale nationale, la Fondation David Suzuki et le Centre sur la science de la biodiversité du Québec.

Modélisation socio-écologique de l'environnement sonore lors des interactions navigation-baleine dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent

L'estuaire du Saint-Laurent (ESL) est le théâtre de multiples interactions entre les activités de navigation et les mammifères marins. Ces interactions représentent une menace pour plusieurs espèces de baleines notamment pour le rétablissement de populations en péril comme le rorqual bleu, le béluga et le rorqual commun. Parmi les impacts négatifs de la navigation sur les baleines, on note principalement les collisions et le dérangement occasionné par l'exposition des animaux au bruit. Pour réduire les risques de collisions mortelles entre la marine marchande et les grands rorquals dans l'ESL, le Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères marins (G2T3M) a proposé la mise en œuvre de mesures volontaires de réduction de vitesse et l'établissement de zones à éviter par les navires marchands. Dans sa démarche de recherche de solutions pour réduire les risques de collisions, le G2T3M a fait appel au modèle socio-écologique 3MTSim (Marine Mammal and Maritime Traffic Simulator). Le présent projet vise à intégrer dans 3MTSim un modèle d'émission et de propagation du bruit généré par la navigation dans le but d'évaluer l'environnement sonore des baleines. ce projet de recherche est financé par le Réseau des centres d'excellence du Canada Marine Environmental Observation Prediction and Response Network (MEOPAR). Lien vers le site du projet

L'estuaire du Saint-Laurent (ESL) est le théâtre de multiples interactions entre les activités de navigation et les mammifères marins. Ces interactions représentent une menace pour plusieurs espèces de baleines notamment pour le rétablissement de populations en péril comme le rorqual bleu, le béluga et le rorqual commun. Parmi les impacts négatifs de la navigation sur les baleines, on note principalement les collisions et le dérangement occasionné par l'exposition des animaux au bruit. Pour réduire les risques de collisions mortelles entre la marine marchande et les grands rorquals dans l'ESL, le Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères marins (G2T3M) a proposé la mise en œuvre de mesures volontaires de réduction de vitesse et l'établissement de zones à éviter par les navires marchands. Dans sa démarche de recherche de solutions pour réduire les risques de collisions, le G2T3M a fait appel au modèle socio-écologique 3MTSim (Marine Mammal and Maritime Traffic Simulator). Le présent projet vise à intégrer dans 3MTSim un modèle d'émission et de propagation du bruit généré par la navigation dans le but d'évaluer l'environnement sonore des baleines. ce projet de recherche est financé par le Réseau des centres d'excellence du Canada Marine Environmental Observation Prediction and Response Network (MEOPAR). Lien vers le site du projet

Systèmes de comptabilité environnementale et économique du Québec

Depuis environ dix ans, la valeur des SE fait l’objet d’une demande institutionnelle croissante, notamment au niveau des Systèmes de comptabilité nationale. Dans ce contexte, un projetpilote, intégré au cadre du Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) permettra de faire une première estimation de la valeur économique des SE produits par les écosystèmes du Sud du Québec et de comparer leur évolution dans le temps. Notre démarche se base sur une combinaison de l’analyse spatiale de la qualité des écosystèmes, de l'estimation des flux biophysiques de SE et de l’analyse économique des SE selon des méthodes de prix de marché, coûts de remplacement et transfert de bénéfices. Notre démarche conduira au développement d’une méthodologie de cartographie économique des SE intégrée au SCEE et produira des informations nouvelles sur l’état environnemental et économique du territoire et de son évolution dans le temps. Ce projet est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).

Depuis environ dix ans, la valeur des SE fait l’objet d’une demande institutionnelle croissante, notamment au niveau des Systèmes de comptabilité nationale. Dans ce contexte, un projetpilote, intégré au cadre du Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) permettra de faire une première estimation de la valeur économique des SE produits par les écosystèmes du Sud du Québec et de comparer leur évolution dans le temps. Notre démarche se base sur une combinaison de l’analyse spatiale de la qualité des écosystèmes, de l'estimation des flux biophysiques de SE et de l’analyse économique des SE selon des méthodes de prix de marché, coûts de remplacement et transfert de bénéfices. Notre démarche conduira au développement d’une méthodologie de cartographie économique des SE intégrée au SCEE et produira des informations nouvelles sur l’état environnemental et économique du territoire et de son évolution dans le temps. Ce projet est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).